記:2002年7月22日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

7月9日に、前期の最後の講義を行いました。

自ら学び、考える子どもたちを育てようとしているフレネ学校のビデオを見て、学校や教育に

関する見方・考え方(=文化)がどのようなものなのか、日本のそれとどのように違っているのか

について議論しました。

また、日本での新しい試みについて、新潟県の聖籠中学校に関するビデオを見ました。教育は

学校がやるもの、教師が子どもに与えるもの、といった見方・考え方とは異なる見方・考え方に

基づいて、学校づくりを行おうとしている試みでした。

これまで半期にわたって、子育て、学校、学習といったことがらに関する私たちの考え方が、

実は「普遍的」なものでも、「当たり前」のものでもなく、文化的に形作られたものであることを

見てきました。

私たちの見方・考え方は、自分の受けてきた教育や、育ってきた環境によって制約を受けています。

そして、その見方・考え方を唯一絶対的なものとしてとらえがちです。ですから、新しいものを作り

出していくためには、自分が受けている制約に気づくところから始める必要があるのです。

変えようとしなければ、変わりません。また、自分の知っている道とは違う、他にとりうる道があることを

知らなければ変えられません。そして、誰かが変えてくれるのではなく、あなたたちが変えるのです。

さて、今回の講義をしめくくるにあたり、みなさんにレポートを書いてもらうことにしました。

課題は以下の通りです。

<レポート課題>

次のいずれかの課題図書を読み、以下の観点からレポートを書きなさい。なお、提出は

藤田研究室まで。

①学校や学習に関するこれまでの自分の見方・考え方(=文化)はどのようなものであったか

②自分の見方・考え方がどのように変化したか

課題図書

・佐伯胖・中西新太郎・若狭蔵之助編『フレネの教室1 学びの共同体』青木書店、1996年、\2200+税。

・菊地栄治編『進化する高校 深化する学び』学事出版、2000年、\1900+税。

分量

A4レポート用紙3枚(1800字~2400字)程度

提出期間

2002年9月3日~10日

では、最終回のみなさんのリアクション・ペーパーをいくつか紹介しましょう。

・全体を通して感じたことは、私自身の考えていた学校というものは狭い視野でしかなかった

ということだ。保護者たちに学校でしていることをもっと公開し、地域の人たちにも協力して

もらえるような体制をつくっていくことにより、少しずつ学校も変化していくのではないだろうか。

→一度にすべてを変えることはなかなか難しいことです。あなたの言うように、少しずつでも

着実に変えていくことが必要なのでしょう。

・どの学校も、ビデオで見たような学校になればいいのに。私の地元の中学生はかわいそうだと

思う。そのような学校をつくっていくためには、先生の言うように「やれるんだ! やろう!」という

気持ちって大切だと思った。

→やろうと思っていたって、できないことはありますけど、やれないと思っていては100%

不可能ですよね。できないことを誰かのせいにして、自分は責任を逃れようとするのは

もうやめにしたいものです。

・教育の変革というのは、トップに立つ人の努力や手腕によるのだということを感じた。周りに

合わせていくだけの教育者が多いから、教育は変わっていかないのだ。どんなに難しくても、

誰に反対されようとも、最後まで考えをつらぬく強さが必要だと思った。

→今後も、トップに立つ人の重要性はますますたかまると思います。たとえトップの地位に

ないとしても、私たちも、周りに合わせていくだけの教育者にならないよう、頑張りましょう。

記:2002年6月27日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

ここ数回は、主として日本とアメリカ合州国との比較によって、日本の学校や教師の特徴を

考えてきました。今回は、それ以外の国の教育や学校のありさまに関するビデオを見て、

そこでの学校文化(=教育・学校に関する見方・考え方)について考察しました。

とりあげたのは、イタリアのレッジョ=エミリア市における幼児教育です。

ビデオを見た後、みなさんからたくさんの意見が出ました。教材や教室のありようなどの

教育環境や、子どもの数などの制度、教育に対する親や教師の取り組み方など、さまざまな

点において、日本の学校文化とは違った文化に気づくことができました。

ビデオに見られた学校文化は、最近の日本でも目指すべき方向として指摘されていることと

共通している部分が少なくありません。そこで次に、そういった方向に日本の学校は進んで

いけるのか、いけるかどうかには何が影響しているのか、といった点について議論しました。

もちろん、ビデオで見たような教育のありかたをまねすればいいのではありません。それぞれの

国や地域の固有の歴史や社会の状況と、教育のありようは切りはなすことはできないからです。

さまざまな国や地域の教育のようすを知ることは、まねをするためではなく、日本の教育が

どのようなものなのか、どういった要因によって現在のありさまが形作られているのかを考える

ために有益なのです。

では、今回のみなさんのリアクションペーパーをいくつか紹介しましょう。

・今回のビデオのなかでは、子どもの主体性を尊重する教育が行われていた。日本でこのような

教育を行うと、学力低下問題が起きてしまうという意見があったが、私はこのビデオのような

やり方で学力は十分についていくと思う。学力というものの見方を変化させていけば、学力

低下の問題は起きないと思っている。

→ご指摘のように、学力をどのようなものとしてとらえるかが重要ですね。しかし、このような

教育方法に対しては、学力低下という批判だけではなく、もう一つ重要な批判があります。

それは、このような教育方法は、出身階層の高い子どもに有利に働くという批判です。

ですから、こういった教育方法の導入に際しては、学力観の変革だけではなく、階層の

違いにどう対応しうるのかをも考える必要があります。

・レッジョ=エミリア市でこのような教育活動を展開できる大きな要因は、人々の協力体制に

あると思います。日本でこのような教育を行ったとしても、親や地域の人は口では協力する

と言っても、いざとなるとみんな蔭に隠れてしまって、協力的ではなくなるのではないでしょうか。

→どうして日本ではそうなんでしょうか。その点を解明することが、これからの日本の教育

にとって非常に大切なことだと思います。協力の体制の問題か、協力の内容の問題か、

人々の教育観の問題か、などなど真摯に考えなければならないことが山積しています。

・レッジョ=エミリア市の学校に関して、学校の施設の造りや内部のようすが日本とまったく

違うと思いました。日本では廊下に沿って同じ教室が並んでいるのに対し、広場を中心と

して、アトリエなどが囲んでいます。また、明るいアトリエ、暗いアトリエがあったり、ライトテーブル

があったり、光に対しても重点をおいていると思いました。

→教室や学校という空間に対する考え方の違いが反映されているのでしょうね。また、

広場を中心としてできあがっているヨーロッパの街の作られ方も大きく影響していると

思われます。だとすれば、その街のありようを学校のなかに持ちこむという考え方も

とてもおもしろいと思います。

・日本でさかんに言われている「生きる力」の育成を、今日のビデオのなかで見ることができた

気がする。イタリアの教室のなかは、すべてが子ども主体であり、教師は子どもの必要に

応じて「使われる」程度であった。日本の学校は、教師が手を出しすぎである。教員養成学校も

そうだ。子どもの必要に応じて使われるときに困らないような教養・知識を深め、身につけることが

教師に必要な力の第1歩であると私は思う。

→確かに、日本では手を出しすぎるところがあるのかもしれません。しかし、そこには、

創造性や自発性に関する考え方の違いも影響している可能性があります。たとえば、

創造性を個人のなかに備わったものであり、それは、外からの指導ではなく、自己表現の

なかで自然と現れ出てくるものだという考え方がある一方で、創造性を発揮するためには、

それを可能にさせる基本的なスキルをまず習得することが必要であり、スキルに熟達して

初めて創造的なもの、独創的なものが生み出されるのだという考え方もあります。

このような考え方の違いが、イタリアや日本の教師の違いを生み出していると

考えることもできるのではないでしょうか。

では、来週はレッジョ=エミリア市の教育にも大きな影響を与えたフランスのフレネ学校の

ようすを見ることにしましょう。

記:2002年6月21日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

前回の更新以降、学校文化論では次のようなことをやりました。

5月28日:みなさんの学校体験なども尋ねながら、日本の学校や教室に関する、普段は気づき

にくい前提についてお話ししました。

6月4日:教育実習のために休講でした。

6月11日:日本とアメリカの国語の教科書を比較し、両国の文化の違いについて学びました。

今回は、そもそも学校とはどのようにできあがってきたのか、歴史的に見てみることで、現在の

学校の特徴について考えました。

近代とそれ以前の学校の絵などを見比べると、学校のありように大きな違いがありました。

その違いから、近代の学校が何を目的に作られたのかが分かりました。

また、近代的な学校は欧米から日本に輸入されたのですが、その当時の欧米の学校と日本の

学校の絵を見比べると、やはりそこには違いがありました。日本の学校は、単に欧米の学校を

そのまま輸入したものだったのではなく、日本の文化と融合されたものだったのです。

今回は、歴史的な相対化の作業を行いました。私たちが当たり前のものとして考えている

学校がどのような原理に基づいて形作られているのかを探究するために、有効な方法です。

今回は、「日本VSトルコ」の試合があり、授業を早々に切り上げましたが、残念ながら、

負けてしまいました。これからは、共催国である韓国を応援しましょう!

では、リアクションペーパーをいくつか紹介します。

・現在の学校でも、教室の形態は変化してきているように思います。私が実習に行った学校

では、全教室がオープンスペースになっていて、教室独特の密閉された威圧感がなく、

子どもたちものびのびと活動しているように感じました。

→教室のありようが、そこで行われる活動のあり方を規定すると考えれば、最近の新しい

学校建築が、教育活動を変化させていく可能性がありますね。逆に、教育活動を新しいもの

に変えていくことによって、それにふさわしい学校建築が生み出されていくことも考えられます。

教室と教育活動のありようを、もっと自由な発想から作りだしていけるといいですね。

・昔の学校があんな姿だったとは知らなかった。その後の学校の造りが、「監視」から生まれた

のは意外であった。私は、効率性を求めて、現在の形になったのだと思っていました。

→もちろん「効率性」も近代学校の編成原理の一つだと言えるでしょう。あるいは、効率性を

高めるための監視であると考えるならば、「監視」と「効率性」はセットになっていると

言えるかもしれません。

・ベル=ランカスター・システムの絵を見たときに、なんだか教会みたいだなぁと思ったんです。

でも、そのモデルが刑務所だと言われてショックでした。

→さらにショックなことには、実は教会も、個人の内面を監視し、従順な人間をつくり出す

装置としての役割を果たしてきたことを指摘しています。ですから、あなたが「教会みたい」と

感じたことも、あながち的はずれではないのではないでしょうか。

では、また次回。

記:2002年5月22日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

「教師文化」に関する話をしました。今回は、日本とアメリカ合州国の小学校教師のありさまを

比較する(相対化)ことによって、教師文化のありさまについて考えました。

両国では、教員を養成する過程から違いがあり、勤務の形態、職務の範囲、授業の構成や

授業のやり方など、さまざまな面において違いがありました。私たちが当たり前に思っている

「教師」のイメージも、実は、文化的に構成されたものだったのです。

アメリカの教師はこうだから、日本の教師もそれに見習うべきだといったことがよく言われます。

アメリカの教師の状況は、今回お話ししたようなさまざまな違いの上に成り立っているものなの

ですから、見習うべきだと簡単に言うことはできないのですね。

今回のような相対化の作業は、日本の教師の状況がどのような条件のもとで形作られているのかを

理解するためにも有効ではないでしょうか。

では、みなさんのリアクションペーパーを紹介しましょう。

・アメリカの教師の話を聞いていて、なんか今まで聞いていたことと違うなあと思っていたら、

小学校教師と中・高校の教師とでは違うのだと聞いてびっくりしました。

→日米の小学校教師の比較をした研究と、中学校や高等学校の教師を比較した研究では、

結果がずいぶんと異なっているように見えるのは確かです。しかし、いずれの学校段階

であっても、アメリカの教師文化に共通しているのは、学習が「個人」を単位にして行われる

ということであり、個人の意見や個人の活動が重視されるというところでしょう。その点は、

日本のいずれの学校段階の教師文化とも違っている点だと思います。

また、日本に紹介されるアメリカの学校は、いわゆる進歩主義的な学校の事例であることが

多いことも、今回の講義内容がこれまで聞いていたことと違う原因の一つだと思われます。

日本に紹介されるアメリカの学校の例は、多くの場合、アメリカのなかでも少数派の一部の

事例であり、大多数の学校とは様相が違っているのです。

・日米の教師文化の比較を聞いて、アメリカの教師をうらやましく思った。個人として考えたり、

職務範囲が限定されていたりすることは、日本にもあっていいと思う。

→このような感想は、他の人からも出ていました。しかし、アメリカにはアメリカ的な問題も

あるのです。たとえば、日本のように職員室に教師みんなが毎日のように集まることは

ありませんから、日本の教師たちのようにお互いの悩みを相談したり、教え方について

話し合ったり、先輩教師から教えてもらったりすることが少なく、アメリカの教師は孤立しがち

であるといいます。また、教師を定年までずっと続けたいと答える教師は、アメリカでは

32.2%にすぎないそうです。

一方、日本では、子どもに教科を教えたいから教師になるというより、子どもたちとじかに

触れあいたいから教師になるという場合が多いのではないでしょうか。だとすれば、

アメリカのように職務範囲が狭いよりも、広いほうが日本の状況には合っているという

こともできるかもしれませんよ。

・日本の場合は職務範囲が広いから、教材研究をしっかりして個性的な授業展開をするのが

難しいのではないか。しかし、できないわけではないから、頑張ってみたいと思う。

→確かに、日本の教師には授業以外の場面で生徒と人間的なつながりを作ることを重視する

傾向があるように思います。生徒との人間的なつながりがあれば、つまらない授業をした

としても、生徒が我慢してついてきてくれるのかもしれません。しかし、授業以外での

生徒とのつながりにあぐらをかいて、授業をよりおもしろいものにする努力を怠るのは、

本末転倒と言われてもしかたないでしょう。あなたは、そうならないよう頑張るようですので、

期待しています。

・日本では大学を選ぶとき、自分が行きたい学部のある大学を選ぶけど、アメリカの人は、

大学を選ぶとき何に意識をおいて選んでいるんだろうか。

→日本の場合とあまり変わらないと思いますよ。教養教育を中心とする小さな私立大学や、

州立の総合大学、有名私立大学など大学の種類はさまざまで、その数も非常に多いですから、

大学によって何を勉強できるのかは違っています。また、大学によって得意な分野が違いますので、

それも選ぶときの基準になるでしょう。大学のランクづけもさかんなので、日本のように

ランクによって選ぶということも少なくないようです。

・アメリカのティーンネージャー向けのドラマなどで学校の様子を何度か見たことがありますが、

一番印象に残っているのは、「自由な雰囲気」です。「そんな座り方しても怒られないの」とか、

「授業中にガムをかんでもいいの」とかよく思います。

→何を「自由」と考えるのかが違っているのかもしれませんね。確かに日本では座り方や

ガムをかむことなどの「礼儀作法」的な側面では「自由」ではないかもしれません。しかし、

礼儀作法を文句の言われない範囲内でちゃんとしていれば、授業中に別のことを考えたり

してぼーっとしていることができたり、勉強も適当にしていればなんとか卒業できたりする

という「自由」があるとは言えないでしょうか。もしかするとアメリカの学校には、そういう点

について日本よりももっと「厳しくてたいへん」なのかもしれません。

では、次回も教師文化についてお話しします。また来週。

記:2002年5月15日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今回は、「子育て・家族」に関するお話の続きでした。

まず、前回のビデオの残りの部分を見ました。父親が乳幼児の世話をし、子どもがある年齢に

達すると、実父と母方のおじの二人が父親として教育にたずさわるという社会の様子、また、

アメリカのゲイのカップルによる男性二人の子育ての様子が取りあげられていました。

次に、家族形態の多様性についてお話ししました。世界には、私たちが家族という言葉でイメージ

する「生みの親+実の子ども」という単位ではくくることのできない、さまざまな形態の家族が

存在しているのです。そして、家族形態によって子どもの発達の様相も異なっており、それゆえに、

子どもや子育てに対する親の認識もそれぞれ違っていました。つまり、子どもの発達という

「客観的事実」と考えられているもの自体が文化的に作られている側面をもっており、同時に、

親の認識も文化的に形成されているということになります。このように、家族のありよう、

子どものありよう、子どもや育児に対する認識のありようの三者がお互いに影響しあっているのです。

社会によって文化が異なっているだけではありません。一つの社会においても、時代や社会の

変化によって、文化が変容していきます。その点については、日本社会を題材に説明しました。

日本では、産業化という社会の変化が、子どもの存在意義に関する私たちの考え方自体をも

変化させてきました。私たちの、「子どもとはこういうものだ」という考え方も、「作られたもの」

なのであり、それゆえに社会の変化によって変わっていくものなのです。

さて、今回のリアクションペーパーをいくつか紹介しましょう。

・日本の社会の変化の話が出ましたが、昔の社会のほうがよかったのではないかという

疑問がわいてきました。なんとなく、社会が悪い方向に向かっている感じでした。

→もちろん、子ども労働が当たり前だった時代には、子どもも自分の有用感や有能感を

感じる場面が多くあったともいう側面もありました。しかし、子どもが労働で酷使されたり、

親の都合に振り回されたりすることもあったでしょうし、今のように自由な時間を持つことも

できなかったという側面もあったのではないでしょうか。それらの両面がセットとして

存在していたのです。そう考えると、必ずしもすべての面において昔のほうがよかった

とは言い切れないことになります。ですから、現在の状況についても「悪い」面ばかり

ではなく、「よい」面も考えたうえで、どのような方向に向かっているのかを検討していく

必要があるでしょう。

・父親が二人いるとか、ゲイの父親が二人いるということを知り、とても違和感を感じた。やはり、

女と男の両方がいたほうがよいのではないだろうか? そう感じるというのは、私がまだ、

今の日本の子育ての仕方に固執しているからなのだろうか。

→違和感を感じるのは別にいけないことではありません。むしろ正常な反応だとも言えるかも

しれません。大切なのは、その違和感は、私たちのなかに「作られた」文化から生じている

ことを理解することだと思います。つまり、「男女二人いたほうがよい」と感じるのも、私たちは

男女二人が子育てをする社会に育っているからなのであり、そのような感じかたが人類に

普遍的であったり、絶対の真理であったりするわけではないということです。

このような考え方は、将来みなさんが教師として、親として、社会人として暮らしていくときに、

ぜひとも身につけておいてほしいと思います。これからみなさんは、自分が当然と思っている

あり方や方法とは異なったあり方や方法と数多く出会っていくことでしょう(それは別に

子育てという点だけに限定されることではありませんが)。それは他人ばかりではなく、

自分自身かもしれません。たとえば、あなた自身も離婚や死別などの理由によって、一人で

子育てをしていくことになるかもしれません。そのときに、「男女二人の子育てがいい」と、

自分自身が後ろめたさを感じながら子育てをしていくことは、あなた自身のため、また、

子どものために必ずしもいいことではないのではないでしょうか。

・ヘアー・インディアンの社会では、「よくそれで子どもが育つものだ」と思いました。だって、

人の世話をする動機が生まれにくいように思うからです。

→ヘアー・インディアンの人々も、何ら特殊な感情の持ち主であるわけではありません。

小さな子どもをかわいいと思いますし、小さな子どもがいる生活を楽しいと感じています。

また、子どもが将来、自分たちの手助けをしてくれるだろうとも思っています。

しかし、私たちと違っているのは、「生みの親に育てられないことは不幸なことだ」とか、

「親が必ず産んだ子どもを育てなければならない」とかいう観念がないことです。実子で

あろうと養子であろうと分け隔てなくかわいがり、ときには叱るのです。

ですから、ヘアー・インディアンの人たちから私たちを見ると、なぜ「実子」であることに

そんなにこだわるのか不思議でならないということになるでしょう。

では、また来週。

記:2002年5月7日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今回は、前回の続きとして「文化のとらえ方」という話をした後、次回の話を先取りし、

「子育て・家族」についての話をしました。

相対化と異化という視点が、可視的な部分だけではなく、その背後にある見えない

ルールとしての文化に接近するのに有効です。また、文化に接近する手法としては、

文書資料・文献資料を用いたり、調査を行ったりという手法があります。

次に、「子育て・家族」という点から、具体的に「文化」について考えました。NHKで放映された

番組のビデオを用いましたが、私たちとは異なった文化や時代における「子育て」を見ることが

でき、上記の文化をとらえる視点のうち、今回は「相対化」を行ったことになります。

私たちが普段あまり行わないような子育てのやり方が、異文化の人々にとっては当然の

やり方であったり、私たちが「愛情」の存在を読みとるような子育てのやり方が、異文化の

人々は必ずしも「愛情」から行っているわけではなかったりしました。

それは、裏を返せば、子育てのやり方に関する私たちの考え方や感じ方が、私たちの文化の

なかで形作られていることも示しています。私たちが、「こうやって当然」とか、「こうすることは

親の愛情の印だ」とか感じるのは、私たち自身がそういう文化のなかで育てられてきたから

なのであり、必ずしもその感じ方が人類に普遍的なものであるわけではないのです。

前回お話しした、文化という視点から社会的な現象を「作られたもの」として見るということを、

今回は「子育て」という側面について実際にやってみたのですが、私たち自身の見方や

考え方も「作られている」ということを理解できたでしょうか。

では、みなさんのリアクションペーパーを紹介しましょう。

・ビデオを見て、子育てについて、私の頭のなかには母親が毎日子どもの世話をするイメージ

しかないことに気づいた。なぜなら、私や私の身近な家族ではそういった子育てをしており、

それが日本全国で当たり前だと考えていたからだ。私にとっては、それが幸せな子育てだと

考えているので、この考えは大切にしていきたいが、必要に応じて自分の考えを変えられる

ような柔軟な人間になりたい。

→自分の見方・考え方が自分の体験のなかで作られていることに気づいたようでなによりです。

もちろん、その考え方を壊さなければならないということではありません。あなたの考え方が

作られたものである以上、作り直したり、作りかえたりできるということにも気づいてくれれば

いいのです。実際、あなたの考えとは異なった考えを持つ人と家族をもつことになるかも

しれません。そのときは、あなたの考えを押し通すのではなく、よく相談しながら、新しい

「幸せな子育て」のありかたを「作っていく」ことができるといいですね。

・ビデオで、乳母と子どもが楽しく遊んでいたのにびっくりした。なぜなら、アメリカとかでは、

ベビーシッターが子どもを虐待したり、殺してしまったりするニュースをよく耳にするからだ。

→ニュースになるのは、そのできごとが珍しいからであったり、衝撃的であったりするから

ではないでしょうか。当たり前に起こっているできごとはわざわざニュースにはならない

からです。そう考えれば、乳母と子どもが楽しく遊んでいるのが当たり前の姿だという

ことになるでしょう。

・乳母とは、ベビーシッターとはどう違うのでしょう?

→日本語だったら、「乳母」と「子守」を辞書で引いてみましょう。また、英語だったら、

「nanny」「nurse」「baby-sitter」を引いて調べてみましょう。

・日本で乳母をやとって子育てをしたなら、社会の状況からも、周りの人から批判を受ける

ことは避けられないように思います。ですから、何か新しいことをはじめようとする場合、

その周りの状況から変えていくことも必要であると思いました。

→乳母を雇うことが批判されるという社会状況も、「作られている」のではないでしょうか。

戦後、働く親への子育て支援制度として拡充されたのはもっぱら「保育園」でした。つまり、

政策として実施されたのは、子育て支援施設に「預ける」というやり方だったのです。

自分の家に子育て支援者がくるというやり方(乳母やベビーシッター)は、政策的にも

採用されなかったことが、現在の社会状況を作り上げていると言えるでしょう。また、

子育て支援の対象者として政府が想定したのは、もっぱら「働く親」であったことも、

私たちが、「専業主婦への子育て支援」については、ほとんど考えないという状況を

作りだしていると考えられます。

ということは、社会的な政策のありようによっても、私たちの見方・考え方(社会状況)が

作られているということが分かります。

・今回のビデオは、司会者やゲストのコメントをとばして、実際の子育てのようすを写している

部分だけをみましたが、そもそも、司会者やゲストのコメントがない番組があってもよい

のではと思いました。というのも、あまりに説明を加えられると、その説明がそのまま頭に

入ってしまって、自分で考えることができなくなってしまうからです。

→いいことを言いますね。私も、余計なコメントの入っていないドキュメンタリーのほうが

好きです。識者や司会者のおしゃべりは邪魔だと感じることがよくあります。

・ビデオを見た後に、みんなで感想を言いましたが、私が一番最後に言うことになったと

分かったとき、メチャクチャ緊張しました。手がふるえるし、おちつかないし、頭のなかが

パンパンになるし、さむけがするし、自分の番が来るまでの緊張は、すさまじいものが

あります。少人数のクラスのなかでこんなに緊張してしまって、今後、私はどうなって

しまうんだろうと思ってしまいます。

→私も緊張しますよ。発言しようと思うと、やはり頭のなかがパンパンになったり、ふるえたり、

落ち着かなくなります。しかし、こんなふうに緊張する自分も、もしかすると「作られている」

のかもしれません。意見を言うときは、「うまく言うほうがいい」「何か立派なことを言う

べきだ」「とちったり、どもったりしてはいけない」といった見えないルールがあり、

それに私たち自身が「縛られている」から緊張してしまうのでしょうか? だとすれば、

この授業ではそういったルールを少しでも壊して、緊張しないでもしゃべれるように

したいですね。

・昨日、滝を見に行きました。マイナスイオンをあびて、気分がさっぱりしました。滝を見て

いると、世の中どうでもよくなっちゃいます。

→いいですねぇ。私もさっぱりした気分になりたいものです。ときには、滝のそばで授業を

するのもいいかもしれません。え? せっかくの気分が台無し?

では、また来週。

記:2002年5月1日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今回は、文化とは何か、文化という視点の有効性は何か、学校文化に注目する理由は何か、

文化の構成要素はどのようなものか、というお話をしました。

文化とは、人間がつくり出したものであり、それは①観察可能な部分と、②観察可能な部分の

背後にあって、それらをつくり出す見えないルールの部分、という二つから成り立っています。

文化という視点からは、社会的な現象が「作られたもの」であり、「変化しうるもの」であり、

「多様なもの」であることがとらえられます。

私たちが当たり前と思っている「学校の習慣」も、実は「作られたもの」で「多様なもの」です。

たとえば、講義のなかでみなさんに聞いたことからは、給食の前に手を合わせるかどうか、

2時間目と3時間目の間にある休憩時間を何と呼ぶか、ということも地域によって違っている

ことが分かりました。私たちが、「そういうもんだ」と疑問にも思わないことも、文化的に形成

されていることなんですね。

文化をとらえようとすることは、私たちが知らず知らずのうちに従っている「見えないルール」を

明らかにしようとすることです。

私たちの社会を改善していくためには、改めるべきところは改め、残すべきところは残していく

という作業が必要です。もちろん学校や教育についてもそうです。そういう作業をきちんと

進めていくためにも、私たちがどんなルールに則っているのかを知ることが大切です。

では、今回のリアクションペーパーを紹介しましょう。

・私は中学の頃に、体育館の掃除の時は、必ずなわとびをして、正座をして、黙想をしてから

雑巾がけをさせられていました。今でもナゾですが、あのときは「そういうもんなのか」と

思って一生懸命やっていました。当たり前になっている文化を、当たり前じゃないって

気づくことと、それを壊すことって、すごく大変なことだと思いました。

→ずいぶんと「ナゾ」なことをしていたんですねぇ。本当にお疲れ様でした。しかし、「そういう

もんなのか」といろいろなことを受け入れていると、いつの間にか思いもよらなかったところに

行き着いてしまうこともあるかもしれません。戦前の日本人たちも、「そういうもんなのか」と

考えて暮らしていたら、大変な思いをするはめに陥ってしまったのかもしれません。

また、今後みなさんは「させられる側」だけではなく、「させる側」にもなっていきます。

自分たちを拘束している文化に、ますます自覚的である必要が出てくるのではないでしょうか。

・文化の構成要素のところで、行動という要素がありました。確かに、アメリカの映画やドラマを

見ていると、授業のシーンなどでは生徒は自分の自由な格好で、ガムをかんでいたり、

飲みのものを飲んでいたり、自由なスタイルで授業を受けているのがとても印象に

残っています。日本はどうしてこんなに固いのでしょうか??

→学校や授業とはどういうものかに関する考え方(見えないルール)が両国で違っている

ということでしょうねぇ。アメリカでは、聞き方がどうであれ、教師の話を聞いているかどうかが

問題なのであり、日本では、教師の話を聞いているかどうかよりも、聞き方がどうかが

問題なのかもしれません。もしそうだとすると、そのような違いはどこから生まれるのか、

その違いは何を意味しているのか、などなど、興味のタネはつきませんね。

・文化は常に変化しているもののような気がしますが、今回の講義では何となく固定的な

イメージがありました。

→するどい指摘です。講義でもお話ししたように、文化という視点は、社会的な事象を「変化

しうるもの」としてとらえようとするものです。とはいえ、急激に変わりうる部分や、なかなか

変わりにくい部分など、文化にもさまざまなものがあります。特に、背後にある見えない

ルールの部分というのは、見えないがゆえに変わりにくいものと言えるでしょう。その部分は、

まるで「固定的」なものとして人間に作用していることになります。しかし、それさえも徐々に

ですが、「変化しうるもの」として考えようと言うのが、文化という視点なのです。

・アメリカの研究者が日本の学校で生徒が整列しているのを見て、「どんなルールで整列して

いるのか」と質問をしていたそうだが、では、アメリカではどのように整列するのだろうか。

→アメリカも地域によって多様ですから一概には言えませんが、おそらく、その研究者の

地域では、そもそも「整列しない」のだと思います。興味深いのは、あなたのこの質問が、

「学校では整列をするもんだ」という前提に立っていることです。学校に関するそのような

見方こそが、日本の学校文化のなかで「作られたもの」だと考えることができるでしょう。

どうして日本の学校では整列するのか、それ自体がとてもおもしろい現象ですよね。

このように、自分たちの見方や考え方をもとらえ直していくところに学校文化論の

おもしろさがあるのだと思います。

では、また来週。

記:2002年4月17日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

学校文化論の講義が始まりました。この講義では、学校だけにとどまらず、教育のさまざまな

側面について「文化」という視点から考えていくことになります。というのも、学校は社会に

孤立して存在しているわけではなく、教育に関する私たちのさまざまな見方や考え方の上に

学校が成り立っているからです。

まず今回は、イントロダクションとして、この講義のもとになっている「教育社会学」の考え方

について概要を説明しました。

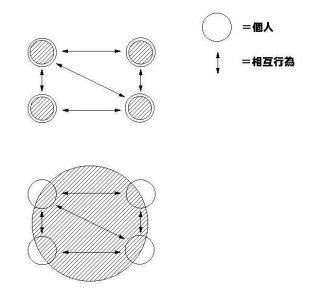

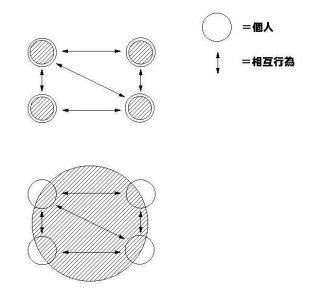

社会のなかの人々を対象に研究するスタンスには、大別すると次の二つがあります。

下の図の上は、個人を対象に研究するスタンスであり、個人の内側の「心の仕組み」

を探究するような場合です。伝統的な心理学などは、この範疇に入るでしょう。

それに対し、図の下のものは、個人と個人との関係を対象に研究するスタンスであり、

人と人との間の「社会の仕組み」を探究する場合です。社会学は、主として後者の

スタンスから研究していくことになります。

文化も、まさに下の図の斜線部分に存在しています。文化とは、人と人との相互作用が

繰り返されるなかで生まれてきたものだからです。

今後のおおよそのスケジュールは以下の通りです。

4月16日 イントロダクション

4月23日 休講

4月30日 文化という視点①

5月 7日 文化という視点②

5月14日 子育て・家族①

5月21日 子育て・家族②

5月28日 教師①

6月 4日 休講=3年次教育実習

6月11日 教師②

6月18日 学級①

6月25日 学級②

7月 2日 学校①

7月 9日 学校②

9月 3日 休講

9月10日 講義のまとめ・レポート提出

では、また。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇