その点について、おおざっぱですが、次の図を使って説明しました。

記:2002年12月20日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今回はまず、中間レポートを返却しました。評価は、次の四つの観点からしています。

①課題への応答性(6)、②構成(8)、③論理性(8)、④説得力(8):かっこ内の数値は配点

みなさんのレポートの表紙に書いてある4桁の数値は、上記の四つの観点それぞれの点数です。

レポートの添削をしていて気づいた点を以下に記しますので、期末レポート作成に生かしてください。

主題(問い)を立てて、本論で考察し、考察を元に結論(答え)を出すという構成に気をつけましょう。

「1.レポートの主題」というように章を区切って書いてみるのも一つの手です。

本論での考察をもとに結論を出してください。本論は本論、結論は結論、となっていると、

結局のところ本論はいらないことになってしまいます。講義で出した犯罪捜査の例でも、本論での

考察(凶器、動機、容疑者、アリバイなど)で出されたそれぞれの小さな結論をもとに、犯人は誰か

という大きな結論が導き出されていました。逆に考えれば、犯人は誰かという一つの結論を得る

ために、本論ではいくつかの角度から考察をしているのです。本論での考察は、すべて一つの

結論に向かって組み立てられていくことになります。

今回のレポートでは、三者の意見への批判点を本論部分でたくさん並べた人が多かったのですが、

三者の意見への批判点は、本論を組み立てるための「材料」になるものです。レポートの書き方の

講義のときにも言ったように、材料はすべて使う必要はありません。料理をつくるときにも、冷蔵庫の

なかにあるものすべてを鍋のなかに入れたりはしませんよね。それと同じように、手に入れた

材料からどのような料理(議論)がつくれるか、材料を取捨選択したり、使う順番を考えたりしなければ

いけません。

今回は期末レポートの出題もしました。左の色の違う部分をクリックすると、出題内容をみることが

できます。なお、提出締切は、2003年1月30日(木)の教育社会学の時間です。

とりあえず、今日はこの辺で。みなさんのリアクション・ペーパーは、追って記載します。

記:2002年12月19日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今回は、教育社会学の技法として、「調査」についてお話ししました。

まず、調査にはどのような種類があるのか、それぞれの調査にはどのような特徴があるのかを

説明しました。

続いて、調査として多く用いられる「質問紙調査」について、調査票の構成や、内容について

お話ししました。

調査をするのは簡単なことではなく、調査票をつくるにもいろいろなことを考慮しなければ

ならないことが理解できたのではないでしょうか。

では、今回のリアクション・ペーパーを紹介します。

・視聴率のことが話に出ましたが、標本がかなり小さいということを聞いて、これは本当に

正しいのか疑問に思いました。地域や年齢によっても差があるだろうし、どうやって標本を

選んでいるのか気になります。

→そういう感じがしますよね。確かに、標本数を多くすれば母集団との近似性は高くなります。

だからといって、コストや手間、時間を考えると、そんなに標本を多くすることはできません。

ですから、どのくらいの誤差まで許すかによって、標本の数を決めるのです。たとえば、

母集団がかなり大きい場合、標本数を400くらいにした場合の誤差を考えてみます。

ある設問に賛成する比率が母集団で50%だとすると、上記の場合、標本での比率の値は、

50%の前後5%の範囲内、つまり、45%~55%の範囲内に、95%の確率で存在することが

統計学的に分かっています。このくらいの精度で構わない場合は、標本数は400でいいのです。

前後2%の範囲内にしたい場合は、標本数を2500にすればいいですし、1%にするのならば

標本数を10000にすることになるのです。

また、標本の選び方ですが、上記の計算は「ランダムサンプリング」の場合のものです。

母集団に属する人がすべて掲載されたリストから、標本を無作為に選ぶということです。

・質問紙のワーディングについて聞いていて、自分の「当たり前」が怖いなと思った。自分の

「当たり前」が他の人にとっても「当たり前」だと思いこんでいるところが自分にはあるので、

調査を行うならばプレテストで多くの人に事前に見てもらうことが必要だと思った。

→調査の場合だけではなく、レポートや卒論などの文章を書く場合にも気をつけなければ

ならないことです。自分の「当たり前」は、当たり前であるがゆえに文章に書かれないことが

多いのですが、他の人にとって同様に当たり前とは限りません。その場合、あなたの文章の

内容を読みとるのが困難になったり、内容を誤解されたりしてしまうことがあります。ですから、

文章の場合にも前もって他人に読んでもらうのが役に立つと思います。

では、また。

記:2002年12月6日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今回から、「教育社会学の技法」というお話をしていきます。教育社会学は、具体的には

どのような手法を用いて研究を進めていくのか、ということについてのお話です。

その手始めに、今回はまず「学術的研究」についてお話ししました。他の「学校」と異なり、

大学は「学術」の「研究」を行い、それを「教授」するところです。「学術的研究」とはそもそも

どのような特徴をもったものなのかを説明しました。

学術的研究は、先行研究を踏まえたうえで行われるものです。そこで次に、先行研究は

どのように探したらいいのか、コンピュータによる検索も含めて説明しました。

全国の大学図書館の横断的な検索ができる「国立情報学研究所」のウェブキャットや、

学会誌や紀要に掲載された論文の検索ができるオンラインデータベース(雑誌記事索引)

(本学内のコンピュータからのみ利用可能です)などの紹介をしました。

研究を進めていくなかでさまざまな調査を行うことがあります。特に教育社会学では、調査が

研究の重要な手法と言えます。そこで最後に、調査に関するお話をしました。

調査を自分でやることももちろんありますが、その前に、すでに行われている調査には

どのようなものがあり、どのような結果が得られているのかをきちんと把握しておく必要があります。

最近では、各省庁のホームページに統計データが掲載されていることが多く、それらを

ダウンロードして利用できることも多くなりました。特に、総務省統計局のホームページは、

さまざまな分野の統計データが集められ、利用可能であり、お勧めです。

では、今回のみなさんのリアクション・ペーパーを紹介しましょう。

・大学を高校の延長のように感じていました。受け身の授業ばかりで、自分から問題意識を

もって取り組んだことはまだないし、何かやろうと思っても思うだけでとどまることが多く、

なかなか前に進めませんでした。

→高校までの学校には、「学習指導要領」があり、何を教えるのかが決まっています。

言い換えれば、学習指導要領で決められているさまざまな知識を「受け取る」のが

高校までの学校だということです。しかし、大学にはもちろん学習指導要領はありません。

さまざまな知識を批判的に吟味し、それらを乗り越えていくこと(=研究)が大学の目的

だからです。教育社会学の講義は、みなさんが少しでも「前に進める」ように援助することを

意図しています。何とか頑張っていきましょう。

・大学は研究するところで、研究のしかたを学ぶところということだが、あまり実感がない。

研究は卒論のときに関係してくるだけで、その他ではあまりない気がする。

→それは大学側に大きな問題があります。本来、大学の講義や演習こそ、「総合的な学習の

時間」の趣旨にあるような、「自ら考え学ぶ力」を育成するものとなっていなければならない

はずのものです。あるいは、社会や教育をどのようにとらえ、それをどのように改善していくのか、

改善の作業を自分自身はどのようにやっていくことができるのか、さらには、人類の知的な

遺産にはどのようなものがあり、それをどのように発展継承していくのか、といったことなどと

日々の講義や演習が結びついていなければ、本来の大学の講義や演習とは言えないように

思います。この方の指摘を私自身も肝に銘じて講義や演習を行っていくよう頑張ります。

・「大学とは勉強する気をすべて使い切った者のみに入学がゆるされるところ。そうでない者は、

もう一年予備校などに通い、勉強する気をすべて使い切ることを強制される。」 受け売りの

言葉ですが、私は一理あると思います。

→私も、おそらくこの方とは別な意味で「一理ある」と思います。つまり、大学に「勉強」しようと

思って入ってきてもらっては困るということです。すでにできあがっている「知識」を自分の

頭のなかに入れていくという意味での「勉強」は大学で行うものではありません。新しい

知識をつくりだしていくところが大学であり、そのために「研究」を行うのです。もちろん、

研究をするためには、すでにできあがった知識を土台にする必要がありますから、「新しい

知識をつくり出す基礎として必要な勉強」はしなければならないでしょう。しかしその場合、

「大学入試のために行うような勉強」をする気が残っていては困るのです。なぜなら、

大学入試のための勉強で要求されるのは、知識を単に受動的に受け入れる態度であり、

新しいものを生み出すための批判的、能動的な態度ではないからです。

それでは、また。

記:2002年12月4日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今回と前回は、家庭教育の社会学という題目でお話ししました。ホームページの更新を一回

抜かしてしまい、申し訳ありません。

家庭教育の問題は、しばしば女性の社会進出と結びつけられます。そこで、戦後の女性の就労の

ありさまについて考えるとともに、子育ての重責を担わされる専業主婦という存在について考えました。

その結果、女性が働くかどうかということと家庭教育が充実しているかどうかは、必ずしも

関係がないことが分かりました。

一方、家庭教育については、しつけの衰退という問題もよく語られます。そこで、昔のしつけは

どうだったのかについて考えました。

その結果、昔も必ずしもしつけの厳しい家庭ばかりではなかったのであり、現代の家庭のしつけが

衰退しているという考え方は、そのことを忘れているのだということが分かりました。

また、育児の責任が女性だけに押しつけられている現在、家庭のしつけを強調することは、

女性の負担を増大させ、ますます子どもを産んだり育てたりすることが重圧と化してしまう

という悪影響があることも分かりました。

私たちは、自分の育ってきた家庭のことを基準にさまざまなことを判断してしまいがちです。

もっと視野を広げ、根拠をきちんと確かめながら、着実に考えていきたいものです。

では、みなさんのリアクション・ペーパーを紹介しましょう。

・そういえば、私の名前も名付け親につけてもらったな、ということを思い出しました。今は、

姓名判断の本をよく本屋で見かけるのですが、自分たちだけで子の名前を決めるのが

普通なのでしょうか。

→名付け親の習慣はどのくらい残っているんでしょうか。民俗学などにはそういったことを

調べた研究があるかもしれません。地域的なものかもしれませんね。ちなみに、私の兄や

妹の子どもたちの名前には、名付け親はいなかったように思います。

・昔の若者はこういう風にしたのに、今の若者はできないというように、しつけの度合いは

単純に測ることはできないでしょう。昔とは時代が変わり、日本独自のやり方ではやって

いけなくなっているなかで、昔と同じものを求めること自体がナンセンスになってきている

のではないでしょうか。

→「しつけの衰退」を主張する人は、「時代の変化」をきちんと考慮していないという批判ですね。

確かに、昔は「高校生の茶髪」はほとんど許されないことであり、ごく一部の生徒だけが

やっていたことですが、今ではたくさんの高校生がやっていますし、教員を志望している

本学の学生の多くも髪の毛を染めているという時代になっているわけですね。

・私の家では昔、近所のおばあちゃんが勝手に家に入ってきたときもありました。今日の講義で、

昔の教育の背景を聞いて、なるほどと思い、何かしら近隣の人のことを気にかけてくれて

いたのだなぁと思うと、地域の人々の存在はありがたいなと思いました。毎朝のあいさつの

習慣を教えてくれたのも、そういえば、いつも「おはようございます」と言えば笑顔で返して

くれたおばあちゃんだちが始まりだったように思います。

→家庭の内外を隔てる壁が低かったり、薄かったりする地域もまだ残っているんでしょうね。

時代による違い、地域による違い、家庭ごとの違い、いろいろな違いを無視して、一緒くたに

「日本の教育」を語ってしまうことに気をつけなければいけません。

では、また!

記:2002年11月19日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今回は、レポートの書き方の第2回目でした。

今回の話の柱の一つは、話の材料(タネ)をどのように見つけるかということでした。感受概念

という網を作って、文献や資料から材料を見つけることや、立場を変えて文章を読むという批判的な

読書によって材料を見つけることについてお話ししました。

それらの材料は、きちんと保存しておくことが肝心です。メモなどによって保存しておかないと、

いざというときに使えませんし、どんどん忘れていってしまうことになるでしょう。

また、保存状態がよくないと、せっかくの材料も腐ってしまって使えなくなります。保存状態を

よくする手段の一つは、どこからもってきた材料なのかを明確にすることです。もう一つの手段は、

材料をごちゃまぜにするのではなく、きちんと整理することです。

今日の話のもう一つの柱は、材料をどのように組み立てるのか、レポートの構成についてでした。

いいたいことを単に並べるだけでは、言いたいことがきちんと伝わりません。このレポートは

何について、どのようなことをやろうとしているのかを書く部分(主題)、主題を探究する部分(本論)、

探究に基づいて、主題に対応した結論を書く部分というように、きちんと構成されている必要があります。

構成のきちんとしたレポートを書くためには、いきなり書き始めてはいけません。まずは、材料の

メモをもとに、材料の取捨選択や、材料の並べ替えといった作業を通して、言いたいことを

どのように書いていったらいいのかを考え、大まかな見取り図を作ってみましょう。その後に、

レポートを書いていくことになります。

では、今回のリアクション・ペーパーをいくつか紹介します。

・今までは「筆者の立場」に立って文書を読んできました。だから、いつもいつも筆者の意見には

賛成でした。これからは、さまざまな立場に立って読んでみようと思います。本を読むことが、

今まで以上に意味のあることになりそうだし、読むことが楽しくなりそうです。

→そう言ってもらえるとたいへんありがたいですね。いろいろな立場に立つところからは、

これまで以上にたくさんのことが見えてくるのではないでしょうか。また、自分なりの考えを

発展させていけるよう、建設的な批判を心がけてください。

・書く順番の話のなかで、最後に主題を書き直すというのがありましたが、卒論でもそうできれば

いいなと思いました。でも、なかなか主題は変えられないのでは?

→主題を書き換えるというのは、「主題A」から、まったく違う「主題B」に変えるということを

必ずしも意味していません。まったく違う主題に変えることもあるでしょうが、多くの場合は、

「主題A」をマイナーチェンジすることになるでしょう。たとえば、出てきた結論に合わせて、

問題の立て方を変えてみたり、問題の範囲や考察の対象を限定してみたり、問題を追究する

方法を変えてみたりする、といった具合です。多かれ少なかれ、このような作業をすることにより、

首尾一貫した文章とするわけです。

・さまざまな視点から問題を見るというのが大切だなぁと思いました。何通りもの考え方を

ふくらませて、引き出しの多い人間になりたいです。

→それは、レポートを書くといったところにとどまりませんね。たとえば、教師になって、目の前に

いる子どもを理解する際にも、自分の性別や年齢、教師という立場からだけではなく、いろいろな

立場からの理解ができれば、多面的な理解につながるはずです。もちろん、自分以外の

立場から理解するというのはなかなか難しいことですから、自分以外の立場から理解すると、

自分とは違った理解になる可能性があることを心にとめておくことがまずは大切でしょう。

・友だちといろいろと議論をしたとき、語彙力がなくて、自分のいいたいことを友だちに分かって

もらうのがなかなか難しかったです。頭のなかにあることをそのまま言葉で表現するのは、

なんて難しいのだろうと思いました。いまさらながら語彙力をどうやってつけようかと悩んでいます。

→語彙力をつけるには、やはり「読書」がいちばんなのではないでしょうか。大学を卒業して

しまうと、たくさん本を読む時間をとるのはなかなか難しいので、今のうちにさまざまなジャンルの

本をたくさん読んでください。

また、「頭のなかにあることを表現するのにぴったりな一語」を探すだけではなく、その一語が

たとえ分からなくても、そこに至るためには何をどのように、どのような順番で説明すればいいかを

考える、ということも大切なことです。そのような段取りをつけることができるかどうかは、

教師や親になったときにも重要だと思います。なぜなら、子どもたちは圧倒的に語彙が

少ないのですから、何かを伝えるためには、子どもたちが分かるように段取りをつけながら

説明することが必要だからです。自分のためだけではなく、将来の子どもたちのためにも、

努力してみてください。

では、また。(^^)/

記:2002年11月13日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今回から、「レポートの書き方」についてお話しします。

自分自身でレポートを書き、教育社会学的な態度や考え方を実践してみることが、そのような

態度や考え方を身につけるために役立つと思います。

教育社会学の基本的な態度は、「批判的に思考する」ということです。それによって、「より深い」

理解に到達しようとするのです。ですから、批判とは、相手をけなしたり、攻撃したりするという

マイナス方向の作業なのではありません。批判は、より深く理解するという目的で行われます。

批判に耐えるものは受け入れる一方、批判に耐えないものについては、どう考えればいいのか

について別の案を提出していくという「建設的」な作業なのです。そして、そのような作業こそが、

「自分の頭で考える」ことなのです。

今回は、批判的に思考する練習として、文章を批判的に読むという実習を行いました。新聞に

載った教育評論家の文章を題材にしましたが、批判的に読むのは、慣れないとなかなか

難しいものだということや、批判はそれなりの知識がないとできないものだということが

分かったのではないでしょうか。自分の頭で考えていくためにも、たくさんの本を読み、多くの

知識を身につけることが必要です。がんばりましょー!\(^o^)/

さて、今回は中間レポートの出題をしました。左の色の違う部分をクリックすると、出題内容

をみることができます。なお、提出締切は、11月28日(木)の教育社会学の時間です。

では、今回のリアクション・ペーパーを紹介します。

・批判的に見てみるということは、私が大学に入ったときに受けた大きなカルチャーショックの

一つです。大学に入って突然、批判しろと言われてかなり戸惑いを覚えました。逆に今では、

そうした戸惑いを覚えた自分が怖いです。というのも、本に書いてあること、教師が言ったこと、

教科書に載っていることはすべて正しく、それに反論することが許されない教育を12年間も

受けていて、何とも思わなかったのですから。

→その通りですね。日本人は、論理的な思考や主張が苦手だとよく言われますが、それも

すべてうのみにさせる学校教育の影響なのかもしれません。世界の中でさまざまな考え方の

人々が共存していくためには、相手の主張をよりよく理解するとともに、自らの主張をきちんと

相手に分かってもらえるように伝え、その上で、両者がともに満足できる道を探していくことが

必要でしょう。そのときに、建設的な議論のための批判的思考はとても大切なのではないかと

思うのです。

・学校では批判的に見る態度をなかなか教えないと言っていましたが、最初から批判的に

見させると、疑心暗鬼になってしまうと思いました。まずは受け入れることが必要かと

思います。

→批判的に見ることを生活のすべてにわたってやるべきだと言っているわけではありません。

必要なときに、きちんと批判的にものを見られるようになってほしいのであり、必要以上に

疑い深くて、批判ばかりする「嫌なヤツ」になってもらいたいわけではありません。

また、批判的にものをみることはなにも特別なことではなく、みなさんが普段していることの

延長線上にあるということです。たとえば、「この服にしようかな? でも、あの靴に合わせるなら、

こっちの服のほうがいいかな?」と考えているとき、単に直感で「いいな」と思った判断に、

「靴に合わせる」という観点を導入して「この服」を見直すのは、十分に批判的な思考法では

ないでしょうか。つまり、「考える」ことそのもののなかに、「批判」はすでに組み込まれて

いるのです。だとすると、疑心暗鬼になるからといって「考える」ことをやめさせるというのは、

本当に望ましいことでしょうか。

さらに、きちんと批判するためには、相手の言うことを「正確に」理解しなければなりません。

不正確な理解の上に立った批判は、不当な批判でしかないからです。ですから、批判的に

見ようとすることは、相手のことを正しく理解することでもあるのです。

・今まで、他人の意見に対してただ単に違うと判断してしまうことが多かったと思う。さまざまな

相談とか提案を無駄にしてしまった気がする。今後は、建設的作業としての批判ができるように

していきたいと思った。

→他人の意見を頭から拒否する場合、その意見を採り入れない理由を探すために、あれこれと

批判的に考えてしまいます。しかし、建設的作業としての批判的思考であれば、その意見を

活かしていく道をも視野に入れつつ、批判的に考えることになるのでしょう。

・新聞というメディアの力の大きさも感じました。なぜかというと、このような記事になっていると、

すごい立派で、正しいことを言っているような気になってしまうからです。もし吟味しながら

読んでいなかったら、すべてを信じてしまっていたかもしれません。

→メディアって恐ろしいですよね。少年非行に関する講義のときにもお話ししましたが、

人々が現実だと思っていること自体が、実はメディアによって作られているということも

あるわけです。そうは分かっていても、「昨日のテレビで言ってたから」とか、「今日の

新聞に書いてあったから」と、ついうのみにしてしまいがちです。お互いに気をつけましょう。

・きっとこの人は「エラ~イ人」なのだろうし…と思う自分もいた。しかし、「教育社会学の眼」で

見ると、「自分の考えを大切にしていいんだヨ!」という声が聞こえてくる。~さんが言っている、

○○先生のご意見だから…という枠を自分からトッパラッて、しっかり見ていくことは大切なんだ

と実感。一人ひとりの感じ方や思いを大切にするっていうことが違った意味で分かった気がします。

→そうなんです。批判的に考えるということは、自分の実感や感覚を大切にするということでも

あるんです。エライ人の意見でも、自分の実感や感覚とずれているとしたら、そのずれを

どう考えたらいいのか? そこが自分の考えを発展させる「芽」となる可能性もあるでしょう。

では、また次回。

記:2002年11月4日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今回は、学歴主義の第2回目でした。

今回は、学歴への入り口は、だれにでも平等に開かれているのか、という点を吟味しました。

それによると、どのような家に生まれたか、出身の地域はどこかといった、本人には左右する

ことができない要因によって、学歴への道筋に大きな違いがあることが見えてきました。

もちろん完全に閉ざされているのではありませんが、人によっては大きなハンディキャップを

背負って入り口に向かわなければならないことになるわけです。ですから、途中で挫折する

人の割合も多くなるでしょうし、初めからそんな入り口をめざさない人も多くなるのです。

学歴への道が誰にでも均等に与えられていないのですから、学歴は「属性」によって左右されて

いることになります。ですから、学歴が業績の指標と言われたとしても、その背後には、属性が

忍び込んでいるのであり、眉唾物だということです。

また、学歴主義にはさまざまな弊害も付随していました。親のため、睡眠時間を削ってけなげに

受験に励む小学生、何かの手段としてしか勉強をとらえることができない生徒たち、学歴によって

人間性までを判断してしまう人々、学閥をつくる人々などなど。

学歴問題を語るのであれば、自分の経験した範囲の事柄だけではなく、歴史、国や地域の違い、

学歴の社会的機能など、さまざまな側面に目配りをしなければならないのです。

では、みなさんのリアクション・ペーパーを紹介しましょう。

・学歴がものをいうという観念が日本人の心の中には強く根付いていると思う。だから、小さい

ころから塾に通わされたり、家庭教師をつけられたりしてしまう。受験戦争という言葉で子どもを

しめつけてしまうのも、この学歴社会という考え方のせいである。

→確かにそのようにも考えられます。しかし、「どんな家に生まれたかによって地位や収入が

決まってしまう社会より、努力して学歴をとれば高い地位を得ることができるという社会のほうが

幸せじゃないか」と、子どものうちから受験に向けて努力させるのはいいことだと考える人々も

いるのです。聞いた話ですが、受験競争が激しいシンガポールの大学生と日本の大学生が

議論をしたときに、受験競争の是非についてまったく話がかみあわなかったそうです。つまり、

受験競争は害悪だという日本の学生の考え方は、シンガポールの学生たちにとってまったく

理解できないことだったそうなのです。シンガポールの学生たちは、努力次第で決まるという

仕組みのどこがいけないのかまったく分からないと主張していたそうですが、さて、彼らに対し

あなたの考えをどのように説明しますか?

・予備校時代の学力が自分もピークだと思うので、いったん合格するともう試されないということは、

自分を甘やかしてしまうのだと思った。「分数ができない大学生」は、高校レベルの勉強を

しなくなった今になって実感してしまった。

→その通りですね。業績主義を貫徹するということは、絶えず試されるということです。業績主義が

いいと主張する人は、本当にそれが私たちにとって幸せなことなのか、きちんと考えてみる

必要がありそうです。とはいえ、次のようなことも考えておく必要があります。たとえば、

ある一般企業への就職の時、四年制大学卒はいいけど、短大卒はだめだったとします。

本当に、その企業での仕事は、四年制大学を出ていないとできない仕事なのでしょうか。

短大卒よりも四年制大学卒のほうが、その仕事に関する能力が高いと言えるのでしょうか。

アメリカでは、その点に関する裁判も起きており、募集側が求める学歴と、仕事上の能力が

対応していないのに、一定の学歴の人を排除するのであれば、それは「差別」にあたる

という判決も出ているそうです。つまり、上記の企業が短大卒はだめとする場合、仕事で

必要とされる能力が、短大卒か四年制大学卒かという学歴の違いに対応していなければ

ならないということです。日本ではまだそのような訴訟は起こっていませんが、今後は

そうならないとも限りません。みなさんは、四年制大学卒という資格をおそらく得ることに

なるでしょうが、その資格に見合うだけの能力をきちんと身につけているのでしょうか?

・学歴に関して、特に生まれる家によって進学状況が変わってくるというのはうなずけました。

友だちの中には、県外の大学の受験も反対され、地元の国公立で、実家から通えてお金が

かからないところというように、家庭的背景から進路を絞っている人もいました。また、自分は

進学したいけれど、親のことを考えると言い出せないと、就職の道を選んだ人もいます。

→みなさんの身近なところでも、今回お話ししたようなできごとは起こっているんですね。

しかし、それを「当たり前のこと」だと考えたり、「しかたのないこと」と考えたりするのでは、

生まれによって人生が左右されてしまうという「属性主義」という前近代的な仕組みを

認めてしまうことにつながります。教員になる場合には、みなさんの生徒たちにふりかかる

問題ですし、自分自身もこの先どのようになるか分かりませんから、他人事としてではなく、

真剣に考えてもらいたいことがらです。

・何で大学をめざす競争が起きるのか、ブランド品説、裸の王様説などはおもしろかったです。

自分にとっては、教員になるためにこの大学に進んだということがいちばんの理由です。

初めの目的や意思などは薄れてしまいがちですが、初心を忘れずにということですね。

→そうですね。それに加え、実は四年制大学に通える人は少数派だということも知っておいて

ください。平成13年度に高校を卒業した人(1,326,844)のうち、四年制大学に進学した人は

475,394人です。それは卒業者の35.8%にあたります。つまり、現役で四年生大学に進学した

人は、10人中3人ちょっとに過ぎないのです(もちろん浪人する人もいますけど)。全体として

そのような位置にみなさんがいること、そのような位置には、それなりの社会的な責任が

付随していることを自覚してくださいね。

では、また次回。(^^)/

記:2002年10月25日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今日から、「学歴主義」に関する話をはじめました。みなさん自身も身につまされる話なのでは

ないでしょうか。

学歴主義は、タテやヨコの学歴の違いによって、職業や収入、社会的地位などに差が生まれる

ことを言います。このことについて、今回は「相対化」という手法を用いて考えました。

実力主義と言われるアメリカ合州国、受験競争の激しい学歴主義と言われる韓国と日本とを

比べたとき、いろいろな点から、日本はそれらの国よりも学歴主義的ではないことがデータに

よって示されました。

その一方、歴史的に見た場合、近代社会になって属性主義から業績主義に変わり、業績を測る

指標として学歴が用いられるようになったことが分かりました。

ということは、私たちは日本の学歴主義を嫌だと思っているにもかかわらず、日本はそれほど

学歴主義的な国ではないし、生まれによって収入や地位が決まってしまう属性主義ではなく、

その人の能力や努力によって決まる業績主義の指標としてならば、逆に学歴は必要なのでは

ないかということも言えそうです。

さて、みなさんのリアクションはどうでしょうか?

・今回の講義では、日本は学歴主義ではないのではというような感じに聞こえましたが、でも、

今まで、大学の名前で就職が決まったり、幼稚園の頃からお受験があることとかがあるのを

見ると、実際どうなんだろうと分からなくなりました。

→当たり前の話ですが、一流大学と言われる大学の学生は、大学生全体のなかでかなり

「少数」です。大手の企業はたくさんありますが、それら大手の企業であっても、新入社員の

すべてを一流大学の卒業生だけで固めることはできないわけです。ですから、データでも

見たように、いわゆる一流大学の卒業生は就職に有利なのは確かですが、そのような大学

の出身者でなくても、大手の企業に就職することは十分に可能なのです。ですから、「大学の

名前で就職が決まったり」というあなたの印象は、現象の「半分だけ」しか説明していない

のではないでしょうか。また、「幼稚園の頃からお受験がある」のはどこの世界の話ですか?

あなたの周りに実際にそのような人がごまんといたのでしょうか? おそらくそうではない

んじゃないですかねぇ?

・学歴によって能力が測られることに対して異議が唱えられ、実力主義のようなことが言われている。

どんな学校を出たかではなく、その仕事がどれだけできるか、である。そのほうが、業績を測る

手段としては合っているのではないか。

→仕事がどれだけできるのかをどうやって測るのですか? たとえば、一年間働かせて、その

結果で仕事ができるかどうかを測るというのであれば、たいへんなことが起きます。ある一流

企業に、採用者100人のところ、応募者が3万人来たとします。一年間、彼らをどうやって

働かせるのですか? その間の給料は誰が払うのですか? そう考えただけでも、仕事が

どれだけできるかによって、入社を決めるというのはたいへん難しいことのように思います。

また、どんな学校をでたのかが、仕事がどれだけできるのかとまったく関係がないのであれば、

多くの企業が採用の基準として学歴を使い続けている理由が分かりません。つまり、学歴は

どのくらい仕事ができるかを測るための手段としても十分に役立っているからこそ、学歴が

使い続けられていると考えることもできるわけです。

・就職については、今は学歴だけではなくなってきたように思う。日本でも、年間契約の社員が

多くなれば、学歴社会はすたれていくのではないだろうか。なぜなら、実際に入社してから

1年間仕事のようすを見られるわけだから、学歴だけではない、その人の能力がほぼ完全に

分かるからだ。だから、業績主義のほうがいいと思う。

→一つ誤解があるようです。業績主義の業績を測る手段として学歴が用いられているのであれば、

学歴主義は業績主義の範疇に含まれます。ですから、学歴主義よりも業績主義のほうがいい、

という言い方はおかしいわけです。正確に言うならば、学歴を指標とする業績主義ではなく、

○△(あなたの考える学歴に代わる指標)による業績主義のほうがいい、とするべきです。

また、年間契約の社員が増えることは、いいことばかりだとは限りません。終身雇用よりも

不安定な就職となり、将来設計に不安が生じます。また、企業の都合による解雇などが

増えることにより、労働者側に不利な社会となってしまう可能性が増大します。さらに、

能力による競争を強調することによって、社会的な弱者を労働市場から締め出していって

しまう可能性があります。業績主義の貫徹に伴う、このような弊害にも十分に目配りを

しておかねばなりません。

・なぜ私の中に、「日本=学歴社会」というものが植え付けられていたのかと思う。それは、

やはりTVのドラマやアニメなどで、極端に学歴社会をアピールするものがあったからだという

気がする。

→確かに、ドラマなどの中には学歴社会を誇張して描くものも少なくありません。また、多くの

ドラマは「東京」を基準としてつくられているため、東京に存在することがらが、あたかも

日本全体の問題であるかのように錯覚してしまうこともあるでしょう。たとえば、「お受験」も

大都市圏の、それも一部の人々の間で起こっていることに過ぎないのです。

では、また。

記:2002年10月18日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今回は、「少年非行の社会学」の第2回目でした。前回は、「実証」することについてお話しましたが、

今回は、「理論」についてお話ししました。

非行や犯罪といった社会現象も、その原因や仕組みについてさまざまな説明の仕方(理論)が

あることが理解できたと思います。

また、どのような理論にもとづくかによって、非行や犯罪に対する対処法も異なること、逆に言えば、

対処法が異なるのは、その現象を異なる理論によって理解しているからだ、ということも理解

できたのではないでしょうか。

ですから、みなさんが社会的な現象を理解するとき、それがどのような理論に基づいているのか

反省的に考えてみること、他の理解の仕方がないか考えてみることが大切ですし、さまざまな

理論を知ることによって、理解のバリエーションを広げていくことも重要なのです。

では、今回のみなさんのリアクション・ペーパーを紹介しましょう。

・逸脱しない人というのは、やはり自分が逸脱しないように抑える理性があるのだろうと思った。

→確かに、自分を理性で抑えられるかどうかは、逸脱に関わっていると考えられます。

その考え方によれば、たとえば、逸脱率の低い社会と高い社会を比べた場合、前者には

理性のある人が多く、後者には少ないと考えることになります。しかし、なぜ前者には理性の

ある人が多いのか、後者にはなぜ少ないのかは説明することができません。なぜなら、

理性に注目する考え方は、個人だけに焦点を当てた説明になっているからです。社会学は、

個人だけに注目するのでは分からない「社会的現象」を説明しようとしているのです。

・「分化的接触説」は、何に接触すると逸脱しやすくなるということですか?

→基本的には、「対人的接触」を通して逸脱を学習するという説明です。つまり、逸脱的な人や

集団との接触による逸脱の学習という説です。詳しく知りたい場合は、参考文献として挙げた

『逸脱の社会学』を読んでみてください。

・いろいろな側面から非行を説明する理論について、講義の中で聞くと理解できるが、実際に、

非行問題に対処する場に立たされたとき、ちゃんといろいろな側面を考慮に入れられるかどうか

不安を感じた。見えている部分からしか考えられないような気がするし、私以外にもこのような

人は少なくないのではないだろうか。

→その通りですね。しかし、だからこそ今、自分の中の引き出しを増やすためにいろいろと

勉強しているのです。また、実際の場面では、多くの場合、援助してくれる人がいるはずです。

たとえば、学級担任であったとしても、同じ学年や学校の先生方に相談したり、援助を頼んだり

することができます。ですから、いろいろな側面から理解しようとする「姿勢」をもとうと心がける

ことや、さまざまな人の意見に開かれていることなどが大切なのではないでしょうか。

・非行や犯罪は多様であり、子どもたちも個性にあふれているというのに、いくつかの理論に

分類できてしまうというのはすごいなぁと思いました。たいていの人は、どれかにあてはまる

のですよね。でも、例外の場合はいくつあるのだろうと思いました。

→とはいえ、「このケースは100%この理論で説明される」ということは少ないのではないかと

思います。つまり、一つのケースがどこかの理論に分類されてしまうのではなく、一つの

ケースは、複数の理論に同時に分類されることのほうが多いということです。

社会科学的な理論というのは、「こうであれば、必ずそうなる」という説明ではなく、「こうで

あれば、そうなる傾向がある」という説明であることを銘記しておきましょう。ですから、例外は

数限りなくあると言えるのかもしれません。

・成功した人の中にも逸脱する人がいるから、緊張理論では説明できないという話があったが、

お金や地位があっても、それに満足していなければ、不満を持って逸脱に走ることもあると

思った。

→ご指摘のように、お金や地位がある人の逸脱についても、緊張理論で説明できる場合が

あるのは確かです。このようにいろいろな場合について考えてみることはとてもいいことです。

では、お金や地位があって不満がないにもかかわらず逸脱に走る場合はどうでしょうか。

それは、緊張理論では説明できません。講義では、その点について指摘したわけです。

たとえば、自分の社会的地位を守るために殺人を犯す場合は、地位に関する不満が

あるわけではなく、自分の地位には満足しているわけですよね。それは、緊張理論的な

逸脱ではありません。なお、社会的に上層部にいる人々の犯罪について研究したものとして、

次の文献がありますので、参考にしてください。

・サザーランド『ホワイトカラーの犯罪』岩波書店(1955年)

・フリードリクス『ホワイトカラー犯罪の法律学―現代社会における信用ある人々の犯罪』

シュプリンガー・フェアラーク東京(1999年)

では、また次回の講義で。

記:2002年10月14日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今回は、少年非行を題材に、「一般的見解」を吟味するとはどのようなことか、そして、「社会学的」

であるとはどのようなことか、といったことについてお話ししました。

今回の講義からは、次のようなことも言えると思います。すなわち、非行を犯した少年一人ひとりを

見ているだけでは、全体の傾向は分からないということです。また、少年非行の数も、歴史的・社会的な

状況によって変化しますが、それも、少年一人ひとりを見ているだけでは分からないということです。

ここからも、個人の心の中だけではなく、個人と個人との間に焦点を当てようとする、社会学的な

見方も必要性であることが理解されるのではないでしょうか。

さて、重要なお知らせです。現在の教室(人201)はやや狭いので、次回から別の教室(人107)に

変更します。人文棟1階の端(音楽棟側)になりますので、間違えずにいらしてください。

しかし、何人がこのHPを見ていることやら……。

では、みなさんのリアクション・ペーパーの一部を紹介しましょう。

・自転車の乗り逃げや万引きは犯罪だとは分かるのですが、それらの犯罪をした少年には、

罰金などの罰というのはあるのでしょうか?

→罪には罰をもって報いる(刑事処分)という考え方ではなく、原則的に「保護観察」や

「少年院送致」などの保護処分を行うというのが、少年犯罪に対する考え方です。

興味があるならば、基本的なところからきちんと勉強してみましょう。まずは、講義のレジュメで

紹介した文献を読んでみましょう。それら以外にも、手に入りやすいものとして、たとえば、

石井小夜子『少年犯罪と向き合う』岩波新書(2001年)。

佐々木知子『少年法は誰の味方か』角川oneテーマ21(2000年)。

などがありますので、ぜひ加えて読んでみてください。また、疑問を感じたときには、すぐ

自ら調べてみるという姿勢をもつようにすることも大切です。

・昔は少年による殺人などはなかったと思っていたので、かなり驚いた。現在、50~60歳の

人たちは、少年による殺人事件が昔は多かったことを知っているはずなのに、なぜ、「少年

犯罪の数は増えている」といった言い方をするのだろうか。

→いくつか理由が考えられます。一つは、少年犯罪に関する報道の数や割合が、現在よりも

少なかったのではないかということです。報道されないと、あたかも起こっていないかの

ように感じてしまいます。それは現在でも同じですよね。

他には、少年犯罪よりもインパクトの大きな事件があったために、少年犯罪の印象が

あまり強くなかったのではないかということや、「昔はよかった」という思いこみのせいで、

昔の少年犯罪を過小に評価してしまっているのではないかといったことが考えられるでしょう。

それ以外にはどんなことがありそうか、考えてみましょう。

・考えてみると、少し前に、缶詰に虫が入っていたなどの混入騒動が続々と出てきたが、

今はほどんど聞かない。メディアには、流行(はやり)があって、私たちはその流行を「増加

傾向」と勘違いしているのかもしれない。

→なかなかするどい視点です。混入事件は今でも起こっているのかもしれませんよね。

でも、私たちが認知するかどうかはメディアで報道されるかどうかにかかっているわけです。

その点をきちんと意識して、メディアによる報道を受け取る必要があるということですね。

では、また次回。

記:2002年10月3日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

いよいよ教育社会学の講義が始まりました。この講義は、教育社会学の基本的な見方・考え方を

身につける入門コースです。

講義は、以下の予定で進めていきます。

(1) 10月3日・・・・イントロダクション

(2) 10月10日・・・少年非行の社会学①

(3) 10月17日・・・少年非行の社会学②

(4) 10月24日・・・学歴社会の社会学①

(5) 10月31日・・・学歴社会の社会学②

(6) 11月7日・・・・レポートの書き方① (中間レポート出題)

(7) 11月14日・・・レポートの書き方②

(8) 11月21日・・・家庭教育の社会学①

(9) 11月28日・・・家庭教育の社会学② (中間レポート提出)

(10) 12月5日・・・教育社会学の技法①:課題①

(11) 12月12日・・教育社会学の技法②:課題②

(12) 12月19日・・教育社会学の技法③:課題③ (期末レポート出題)

(13) 1月9日・・・・教育社会学の技法④:課題④

1月16日 (月曜日の授業)

(14) 1月23日・・・教育社会学の技法⑤:研究倫理

(15) 1月30日・・・講義のまとめ (期末レポート提出)

この講義では、次の三つの方法によって、教育社会学の見方・考え方を学んでいきます。

①教育に関する「よくある見解」を教育社会学的に吟味する講義を受けること

②中間・期末の二つのレポートを書くことによって、教育社会学を「実践」すること

③教育社会学で用いられる手法について、実習を取り混ぜながら学ぶこと

今日の講義では、教育社会学のアウトラインについてお話ししました。3年生が教育実習で

いなかったので、今日の講義の概要を以下に記しておきます。

教育の研究には、次の二つのスタンスがあります。

①規範学志向(どうするべきか、どうあるべきか)・・・教育方法、教科教育など

②事実学志向(どうなっているか)・・・教育心理学、教育社会学など

必ずしも両者の志向性は完全に分離しているというわけではなく、どちらの比重が高いかという

ことだと考えてください。

事実学志向に分類される教育社会学は、教育心理学とどのようにちがうのでしょうか。

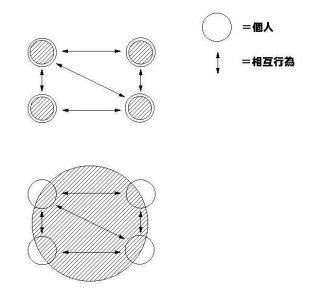

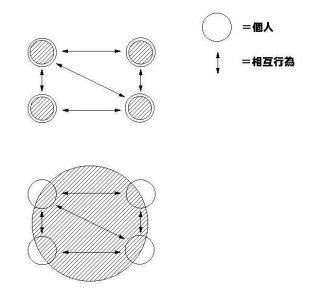

その点について、おおざっぱですが、次の図を使って説明しました。

上記の図の中で、上のものは、社会の中にいる「個人の心の中」、あるいは「心の仕組み」を

対象として研究していくスタイルを示しています。それに対し、下のものは、社会の中にいる

「個人と個人の関係」、あるいは、「社会のしくみ」を対象として研究していくスタイルを

示しています。前者が心理学、後者が社会学にあたります。

たとえば、「自殺」を例に考えると、「心の仕組み」を対象にする場合、たとえば、自殺に

至った心理的状態を研究対象とするでしょう。それに対し、「社会の仕組み」を対象とする場合、

たとえば、自殺者を多く出してしまう社会は、それほどでもない社会と社会的のしくみが

どのように違っているのか、といった問題を研究対象とするでしょう。

学級の中のいじめ問題についても、いじめる側やいじめられる側の「心の問題」を対象にして

研究を進めるならば心理学的になるでしょうし、個人だけの問題としてではなく、学級の中に

存在するでろう「いじめを生んでしまう仕組み」を対象にして研究を進めるならば、

社会学的になるのです。

今回はイントロダクションとして、だいたい上記のことをお話ししました。講義の終わりに、みなさんに

リアクション・ペーパーを書いてもらいましたので、いくつか紹介しましょう。今回は初回ですので、

みなさんの自己紹介、講義への要望や質問などを書いてもらいました。

・絵を描いたり、ものを作ったりすることが好きなので、美術の講義が楽しくて仕方ありません。

→楽しい講義が一つでもあるといいですよね。僕の大学時代はどうだっただろうか…。

僕も、絵を描いたりものを作ったりするのは好きです。うまいかどうかは別ですよ。しかし、

最近はめっきりやらなくなってしまいました。

・教育方面に進んだのは塾講師がきっかけと言っていましたが、社会学、教育社会学に進んだ

きっかけは何ですか?

→教育の研究をどのように進めるのかもよく分からないままに大学院に進学してしまい、

大学院に入ってからかなり悩みました。受験競争や受験体制について考えたかったのですが、

受験競争は害悪だ、だからこうすべきだとか、受験をなくした理想の教育はこうあるべきだとか

いったことが書いてある本をいろいろ読んでみても、本当にそんなことができるのかと、

なにか「嘘くさい」感じがしますし、自分が体験してきた受験の実態とも、ずれているような

気がしてならなかったのです。そんな中で、そもそも受験が現在どうなっているのか、

それが社会の中でどのような意味や機能を果たしているのか、歴史の中でどのように変化

してきたのか、といったことを探究する教育社会学に出会って、自分が知りたかったのは

こういうことじゃないかと思ったのです。

また、僕が大学院に入学した年に、苅谷剛彦という教育社会学者が教官として着任し、

そのゼミに出席したのも、教育社会学の道に進む大きなきっかけになったと思います。

・今後、授業とは何ら関係のない質問も多々すると思いますが、よろしくお願いします。

→答えられる質問であれば、なんでもどうぞ!

では、次回の講義で会いましょう。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇